全新世古环境反演研究的前提是环境信息记录载体的选取以及环境代用指标及其指示意义的建立.在众多全新世环境变化信息记录载体中, 泥炭因其沉积序列良好、分辨率高、易于测年、分布范围广、沉积速率较快、沉积环境与过程稳定、气候代用指标多等优点, 而受到国内外研究学者的关注[1-3].近年来, 广大学者通过对泥炭腐殖化度、孢粉、有机质、稳定同位素、元素地球化学等多指标分析, 在重建全新世古气候环境方面取得丰硕成果[411].其中对泥炭元素地球化学行为的研究, 特别是元素的分布特征以及迁移转化规律, 日益受到人们的重视. Damman等[12]通过对雨养型泥炭元素的分布和迁移性研究, 发现Ca、Al、Fe、Mn是非迁移性的, 而K、Na和Mg是迁移性的. Weiss等[13]研究森林沼泽泥炭, 发现泥炭芯中Al、Fe、Si、Ti的分布受大气尘埃中矿物质的影响, 其在剖面中的峰值意味着大气尘埃沉降量的增加.在国内, 赵红艳等[14]通过分析长白山全新世泥炭剖面常、微量元素垂直分布规律, 结合灰分含量、pH值、总炭含量, 发现泥炭元素地球化学特征可以作为研究环境变迁的敏感指标.王国平等[15]利用Sr/Ba、Ru/K等化学元素比值反演霍林河流域的盐碱化和气候干湿变化, 较之单个元素, 元素比值能够更有效地提供沉积环境的演变信息.

已有的研究结果表明:控制元素分布的因素不是元素性质, 而是沉积物形成的沉积环境[16].沉积物中特征元素比值可以克服或减少沉积环境以外因素对元素分布的影响, 能够提供有效的沉积作用和沉积环境的演变信息[17].本文以七弄沟泥炭为研究对象, 在泥炭腐殖化度以及汞含量记录研究结果的基础上, 通过分析泥炭沉积物中特征元素比值变化规律, 对比分析元素比值与腐殖化度、汞含量记录反演的环境变化过程, 探讨元素比值在泥炭地环境演变过程中的指示意义.

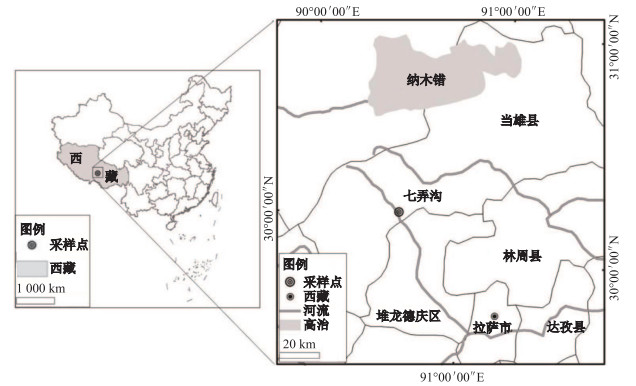

1 区域概况七弄沟泥炭(见图 1)分布区位于西藏自治区拉萨市当雄县羊八井盆地, 坐标30.09°N, 90.58°E, 海拔4 270 m.泥炭沉积连续, 厚达1.25 m.羊八井盆地紧邻念青唐古拉山, 北东—南西走向, 南北两侧的山峰发育有大量的现代冰川, 在盆地中也发现大量的古冰川遗迹.该地区的气候主要受到印度季风的影响, 由于这里海拔高, 太阳辐射充足, 周围冰川的季节性融水和降水丰富, 植物生长茂盛, 同时形成了该地区低温高湿的地表环境[18].特殊的自然地理环境为泥炭的发育创造了优良的条件.

|

图 1 七弄沟(QNG)泥炭位置示意图 Fig.1 The location of QNG peat profile |

于西藏自治区拉萨市当雄县羊八井镇北部七弄沟采集的泥炭沉积剖面柱样, 刨除顶部现代草根层, 泥炭柱总长125 cm.泥炭沉积层位连续, 以1 cm间隔分样, 样品共计125个.

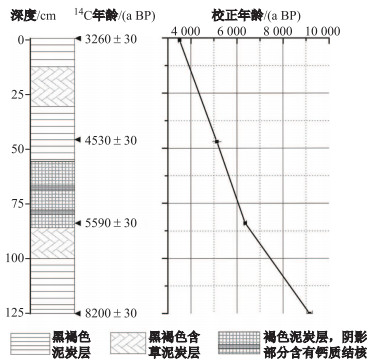

根据泥炭沉积特征, 七弄沟泥炭自上而下分为六部分(见图 2): ①0-13 cm为黑褐色泥炭层, 植物残体较多, 含水量较高; ②13-31 cm为黑褐色草本泥炭层, 多植物残体, 含水量较少, 较紧实; ③31-56 cm呈黑棕色, 植物残体明显减少, 紧实; ④56-86 cm为含砂层泥炭, 褐色, 含钙质结核和泥沙; ⑤86-100 cm为黑褐色含草泥炭层, 植物残体明显增多; ⑥100-125 cm为黑褐色泥炭层, 含水量较低, 植物残体分解完全, 紧实.

|

图 2 七弄沟泥炭剖面及年龄深度曲线 Fig.2 The depth-age model of QNG peat profile |

泥炭样品在实验室分样后, 挑选4个样品送至美国Beta放射性碳定年实验室完成剖面年代测定.按照浓硝酸、氢氟酸、高氯酸4:5:1的比例将泥炭样品消解后, 用Varian710-ES电感耦合等离子体发射光谱仪测定.实验过程进行严格的质量控制、空白对照和标样校正, 所有元素的回收率在88%~105%之间波动.

3 结果与分析 3.1七弄沟泥炭层剖面的4个样品测年在美国Beta放射性碳同位素测年实验室完成, 利用树木年轮数据进行校正, 得到2

| 表 1 七弄沟(QNG)泥炭位置示意图 Tab.1 The age of QNG profile |

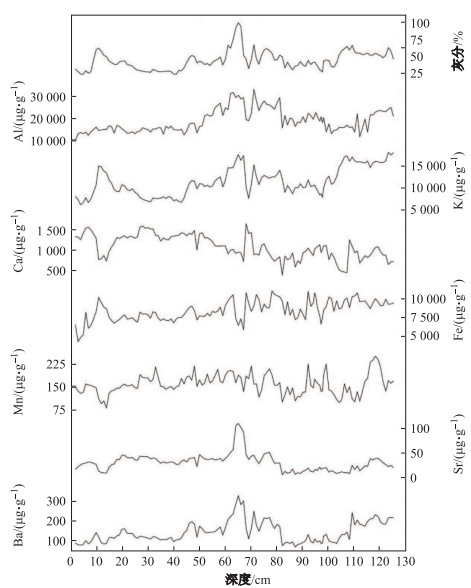

地层沉积物中地球化学元素的迁移、富集程度能很好地反映区域气候环境变化.泥炭中化学元素含量及其变化不仅受到剖面物理化学性质的影响, 还会受控于沉积区域的环境条件, 特别是受到泥炭中有机质含量的影响[20].七弄沟泥炭各元素在剖面中的含量如表 2所示, Al、Ca、K、Fe、Mn、Sr、Ba的剖面平均含量为1.85%、0.10%、1.10%、0.82%、157.37

| 表 2 七弄沟泥炭剖面元素含量 Tab.2 Content of elements in QNG peat profile |

|

图 3 七弄沟泥炭剖面地球化学元素垂直分布特征 Fig.3 Distribution of elements in the QNG Peat profile |

沉积物中元素对环境变化的反映机理各不相同[26]; 变化是基于它们在不同的氧化还原条件下的敏感性差异造成的[27]; 由于Fe

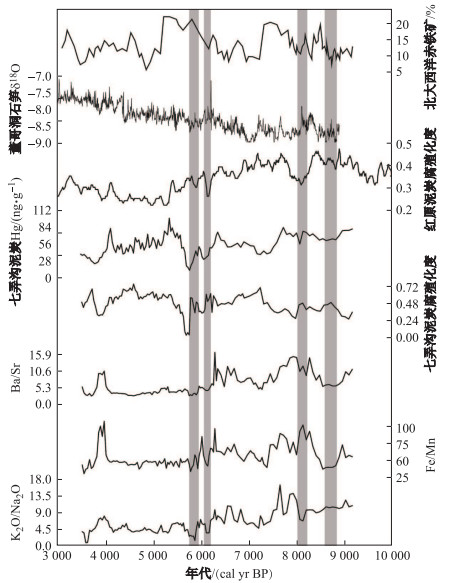

根据泥炭腐殖化度[19]以及泥炭汞记录[31]的研究成果, 羊八井晚全新世以来的环境变迁分为三个阶段: 9.1~7.6 cal ka BP温度波动上升阶段; 7.6~4.5 cal ka BP温度剧烈波动且频繁; 4.5~3.5 cal ka BP温度波动下降(见图 4).

|

图 4 七弄沟泥炭K |

9.1~7.6 cal ka BP温度上升阶段, Fe/Mn、Ba/Sr呈现剧烈波动的上升趋势, 表明沉积环境变得湿润, 此阶段元素比值与腐殖化度、汞含量记录反映的沉积环境变化趋势相一致.在8.8~8.5 cal ka BP左右, 泥炭汞含量处于低值波动, 泥炭腐殖化度在8.7~8.5 cal ka BP呈现降低趋势, 在约8.4 cal ka BP达到极小值, 二者均指示西藏七弄沟地区出现降温事件.在此期间, K

7.6~4.5 cal ka BP温度剧烈波动阶段, K

4.5~3.5 cal ka BP温度波动下降阶段, K

综上所诉, 西藏七弄沟泥炭剖面元素比值在反演沉积区环境变化与腐殖化度、汞含量记录存在一定的联系, 在9.1~4.5 cal ka BP, 元素比值与腐殖化度、汞含量记录反演的西藏七弄沟地区的环境变化具有良好的对应关系; 4.5~3.5 cal ka BP期间, 剖面的元素比值可能受到后期人类活动的影响, 其反演的沉积环境变化与腐殖化度、汞含量记录存在较大的差异.

为了更好地认识泥炭沉积物中特征元素比值在环境演变过程中的指示意义, 将七弄沟泥炭沉积物特征元素比值与世界范围内其他气候代用指标进行对比分析(见图 4).其中8.8~8.5 cal ka BP的环境转变与敦德冰芯

七弄沟泥炭特征元素比值(Fe/Mn、Ba/Sr、K

| [1] | 甄治国. MIS-3a以来雷州半岛北部气候环境变化的泥炭记录[D]. 广州: 华南师范大学, 2007. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10574-2007184866.htm |

| [2] | 马春梅, 朱诚, 郑朝贵, 等. 晚冰期以来神农架大九湖泥炭高分辨率气候变化的地球化学记录研究[J]. 科学通报, 2008(s1): 28-39. |

| [3] | 高宝金. 吉林哈尼地区16000年来的环境演变研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-1015345558.htm |

| [4] | 王华, 洪业汤, 朱咏煊, 等. 红原泥炭腐殖化度记录的全新世气候变化[J]. 地球与环境, 2003, 31(2): 51-56. |

| [5] | 洪业汤, 刘东生, 姜洪波, 等. 太阳辐射驱动气候变化的泥炭氧同位素证据[J]. 中国科学:地球科学, 1999, 29(6): 527-531. |

| [6] | 洪业汤, 李汉鼎. 近5ka温度的金川泥炭δ18O记录[J]. 中国科学:地球科学, 1997(6): 525-530. |

| [7] | 徐海, 洪业汤, 林庆华, 等. 红原泥炭纤维素氧同位素指示的距今6ka温度变化[J]. 科学通报, 2002, 47(15): 1181-1186. |

| [8] | 刘冰, 靳鹤龄, 孙忠, 等. 青藏高原东北部泥炭沉积粒度与元素记录的全新世千年尺度的气候变化[J]. 冰川冻土, 2013, 35(3): 609-620. |

| [9] | 于学峰, 周卫健, 刘晓清, 等. 青藏高原东部全新世泥炭灰分的粒度特征及其古气候意义[J]. 沉积学报, 2006, 24(6): 864-869. |

| [10] | 于学峰, 周卫健, FRANZENL G, 等. 青藏高原东部全新世冬夏季风变化的高分辨率泥炭记录[J]. 中国科学:地球科学, 2006, 36(2): 182-187. |

| [11] | ROOS-BARRACLOUGH F, SHOTYK W. Millennial-scale records of atmospheric mercury deposition obtained from ombrotrophic and minerotrophicpeatlands in the Swiss Jura Mountains[J]. Environmental Science & Technology, 2003, 37(2): 235-244. |

| [12] | DAMMAN A W H. Distribution and movement of elements in ombrotrophic peat bogs[J]. Oikos, 1978, 30(3): 480-495. DOI:10.2307/3543344 |

| [13] | WEISS D, SHOTYK W, RIELEY J, et al. The geochemistry of major and selected trace elements in a forested peat bog, Kalimantan, SE Asia, and its implications for past atmospheric dust deposition[J]. Geochimica Et Cosmochimica Acta, 2002, 66(13): 2307-2323. DOI:10.1016/S0016-7037(02)00834-7 |

| [14] | 赵红艳, 王升忠, 李鸿凯. 长白山地区全新世泥炭剖面地球化学特征及其古环境意义[J]. 古地理学报, 2004, 6(3): 355-362. |

| [15] | 王国平, 刘景双, 翟正丽. 沼泽沉积剖面特征元素比值及其环境意义——盐碱化指标及气候干湿变化[J]. 地理科学, 2005, 25(3): 335-339. |

| [16] | 谢又予. 沉积地貌分析[M]. 北京: 海洋出版社, 2000. |

| [17] | 韩德亮. 莱州湾E孔中更新世末期以来的地球化学特征[J]. 海洋学报, 2001, 23(2): 79-85. |

| [18] | 黄静. 青藏高原南部与贵州草海6000年来环境演变对比[D]. 上海: 华东师范大学, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-1014317914.htm |

| [19] | 孙诚诚, 周立旻, 郑祥民, 等. 青藏高原羊八井盆地全新世以来气候变化的泥炭记录[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2016(5): 149-155. |

| [20] | 张瑞虎. 长江口沉积物记录的全新世沉积环境和东亚夏季风演变研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-1012272509.htm |

| [21] | 张虎才. 元素表生地球化学特征及理论基础[M]. 兰州: 兰州大学出版社, 1997. |

| [22] | SHOTYK W, NESBITT H W, FYFE W S. The behaviour of major and trace elements in complete vertical peat profiles from three Sphagnum, bogs[J]. International Journal of Coal Geology, 1990, 15(3): 163-190. DOI:10.1016/0166-5162(90)90050-9 |

| [23] | 贾琳, 王国平, 刘景双. 长白山圆池泥炭常量和微量元素分布特征及其环境意义[J]. 山地学报, 2006, 24(6): 662-666. |

| [24] | 朱立平, 王君波, 陈玲, 等. 藏南沉错湖泊沉积多指标揭示的2万年以来环境变化[J]. 地理学报, 2004, 59(4): 514-524. |

| [25] | 庞奖励, 黄春长, 张占平. 陕西五里铺黄土微量元素组成与全新世气候不稳定性研究[J]. 中国沙漠, 2001, 21(2): 151-156. |

| [26] | JONES B F, BOWSER C J. The Mineralogy and Related Chemistry of Lake Sediments[M]//LERMAN A. Lakes. New York: Springer, 1978: 179-235. |

| [27] | DAVISON W. Iron and manganese in lakes[J]. Earth-Science Reviews, 1993, 34(2): 119-163. DOI:10.1016/0012-8252(93)90029-7 |

| [28] | WERSIN P, HÖHENER P, GIOVANOLI R, et al. Early diagenetic influences on iron transformations in a freshwater lake sediment[J]. Chemical Geology, 1991, 90(3/4): 233-252. |

| [29] | FRITZ S C. Paleolimnological records of climatic change in North America[J]. Limnology & Oceanography, 1996, 41(5): 882-889. |

| [30] | 孔凡翠, 杨瑞东, 沙占江. 贵州草海赵家院子晚更新世泥炭层地球化学特征及其环境意义[J]. 地质论评, 2013, 59(4): 716-730. |

| [31] | 王琳, 牛蕊, 孟庆浩, 等. 西藏羊八井七弄沟地区全新世温度变化的泥炭汞记录[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2017(2): 174-181. |

| [32] | 王绍武. 全新世北大西洋冷事件[J]. 气候变化研究进展, 2008, 4(6): 389-390. |

| [33] | 施雅风, 孔昭宸. 中国全新世大暖期的气候波动与重要事件[J]. 中国科学:化学, 1992, 22(12): 1300-1308. |

| [34] | 周卫建, 卢雪峰, 武振坤, 等. 若尔盖高原全新世气候变化的泥炭记录与加速器放射性碳测年[J]. 科学通报, 2001, 46(12): 1040-1044. |

| [35] | 李世杰, 焦克勤. 3万年以来西昆仑山南坡的冰川变化[J]. 冰川冻土, 1990(4): 311-318. |

| [36] | SIROCKO F, SARNTHEIN M, ERLENKEUSER H, et al. Century-scale events in monsoonal climate over the past 24, 000 years[J]. Nature, 1993, 364(6435): 322-324. DOI:10.1038/364322a0 |

| [37] | YU X, ZHOU W, FRANZEN L G, et al. High-resolution peat records for Holocene monsoon history in the eastern Tibetan Plateau[J]. Science China Earth Sciences, 2006, 49(6): 615-621. DOI:10.1007/s11430-006-0615-y |

| [38] | WANG Y, CHENG H, EDWARDS R L, et al. The Holocene Asian monsoon:Links to solar changes and North Atlantic climate[J]. Science, 2005, 308(5723): 854 DOI:10.1126/science.1106296 |

| [39] | BOND G, BONANI G. Persistent solar influence on North Atlantic climate during the Holocene[J]. Science, 2001, 294(5549): 2130-2136. DOI:10.1126/science.1065680 |

| [40] | 段克勤, 姚檀栋, 王宁练, 等. 青藏高原中部全新世气候不稳定性的高分辨率冰芯记录[J]. 中国科学:地球科学, 2012, 42(9): 1441-1449. |